【活動報導】艾恪博士(Kaspars Eihmanis)「世親在《破我論》基於無我的記憶因果論的論證」講會

講題:世親在《破我論》基於無我的記憶因果論的論證

講者:艾恪博士(Kaspars Eihmanis)

主持人:法鼓文理學院佛教學系 蔡伯郎副教授

時間:09/08(五)14:00-16:00

地點:法鼓文理學院GC103階梯教室

撰寫者:法鼓文理學院佛教學系碩士生 林聖詠

眾所周知,「無我」(anātman)是佛教的核心教義,部派時代甚至發展出「諸行『剎那滅』,是以無有少法能從前生轉至後世」的教說,然部分學派如犢子部(vātsīputrīya)、說轉部(saṃkrāntivādin)卻建立了「勝義補特伽羅」,作為業果相續、記憶任持、輪迴解脫的主體。面對這些類同數論(sāṃkhya)、勝論(vaiśeṣika)等非佛教學派所持「有我論」的見解,《俱舍》論主世親(vasubandhu)於該論附錄──即《破我論》──提出反駁。世親如何建構其理論,其論證是否有效?被該論證批駁的學派提出了怎樣的回應?此等相關論題,即本場次講會所欲聚焦討論者。

艾恪博士首先述及該研究是將世親《破我論》中針對記憶因果的整套論證置於世界哲學──西方哲學傳統、印度哲學傳統──的脈絡下檢視,前者如正理派(nyāya)主張「記憶」(smṛti)是神我(ātmān)的特徵,後者則有17世紀經驗主義者洛克(John Locke)認為在證成人格連續性一事上,記憶佔有關鍵的地位。而關注當代認知科學對「記憶」一事的分類與定義,亦有助於釐清世親在《破我論》中所謂「記憶」(smṛti)與當代「記憶」(memory)定義的異同。如「情節記憶(episodic memory)」,係指關乎自身經驗回憶,此與自主意識相關(auto-noetic memory);「語意記憶(semantic memory)」則指涉個人經驗以外的抽象思維與一般意識。此等說明,均涉及「記憶」與「自我」的觀察,更見世親之作無論在內容或哲學史時間段上的早出與成熟。

就佛教內部而言,初期佛教將「記憶」放在修行(bhāvanā)的脈絡下論述,即八正道的正念(samyak-smṛti),而這必需「專心」,故而又與「記憶」相關,換言之,具足「心明記性」(此處借用了部派論書《集異門足論》「釋正念」)的「正念」,亦可理解為初步的記憶。爰及系統性討論佛教教義,並將之加以哲學化的部派諸師,如有部《發智論》及其釋論《大毘婆沙論》中,業已運用「串習」(abhyāsa)解釋何以「記憶」一事可以成立,如此種種,足見「記憶」的相關討論在佛教社群中存在時間並不算短。

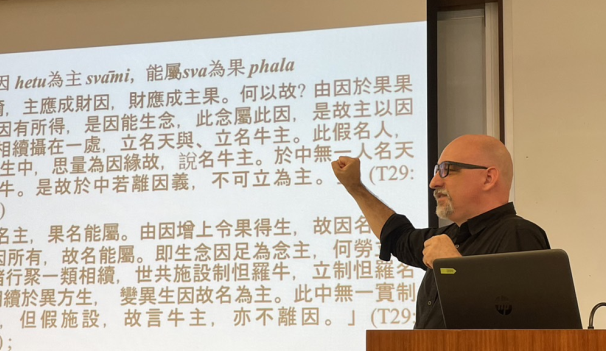

如上宏觀後,進入重點文本的導讀。在《破我論》中,實在論者提出如此質疑:「若『我』體不存在,剎那滅去狀態下的意識流如何有構建記憶的可能?」世親則答以記憶活動後會產生種子,有情心中的諸種子縱是剎那生滅的,但提取記憶的過程即是作意心所將「念」的內容喚起的過程,故縱無「我」體,亦不構成障礙。而隨著論辯的推進,論敵又依據文法格位以問難:梵語中存在所謂「屬格」,並依此表達從屬關係,如:某牛「屬」制怛羅。然世親卻更進一步指出,縱使論敵作為一介實在論者,亦因此認為記憶需有一個主(svāmi),那不妨以因(hetu)為主(svāmi);以能屬(sva)為果(phala)。「諸行五蘊聚,是緣成假。前後一類相續,是相屬假。」(普光《俱舍論記》),剋實而言,無論是牛主「制怛羅」還是牛本身,都只是「世間假施設」罷了,如此亦無勞在剎那生滅而前後一類相續的心作用中,妄執其背後必有一根源性的「我」體,而僅需就著心相續中前後相待的關係成立因果即可。這是世親《破我論》駁斥「需有自我的存在才有記憶生」的主要論點,而這也是世界哲學史上,第一位將「記憶」放在因果關係框架下解釋的人。

主持人蔡伯郎老師回應時指出,所謂「念」,即「隨念分別」,有「如理思維」、「正知正念」等不同分類。學派間,經部師不主張「念心所」,僅承認「想心所」,念是「想類種子」生起。依普光《俱舍論記》載,勝論師主張念是德句義(有主體,故能產生某種性質),而非實句義,是以應該有所屬,所以用屬格,為依主釋。實則,勝論與正理派都主張「欲、悔、精進、樂、苦、知識」屬德句義,這可能是因為「念」被視為與這幾項相似的作用,所以也被如此歸屬。

現場專家學者頗多,討論熱烈。政治大學哲學系榮譽教授.法鼓文理學院佛教學系特設講座教授.本計畫主持人林鎮國老師提問;在《破我論》中,世親若不將「念」當作實法,那將其視為什麼?針對此,蔡伯郎老師表示,世親在該作中不似有部、唯識將念當作實法,而同於經部師主張「念知無別有體,(僅是)故想種生」,意指我們曾經認知某外境,該許認知會產生某種影像,彼影像會熏成一種子而被儲存,當我們再想起過去的彼境時,彼影像就會出現。這可見其思想轉折的痕跡。

隨後,林鎮國老師談及saṃjñā的翻譯問題,如古漢譯翻作「想」,而Kapstein則將其譯為"concept-formation",實則吾人記憶中有的「圖像」與「概念」還可以作出細緻的分疏,換言之,記憶的內容究竟是情節記憶 (episodic memory)抑或語意記憶 (semantic memory)?學者們並續就此一譯詞討論,法鼓文理學院佛教學系歐慧峰(Matthew Bryan Orsborn)老師表示,事件發生而被記憶的過程,不僅會有圖像,往往也包含概念。而鄧偉仁老師則認為,關鍵在我們無法得知Kapstein在翻譯saṃjñā時,存念的是英文的concept,還是saṃjñāti。蔡老師接續補充,《俱舍論》對「想」的定義簡潔,僅說這是「於境取差別想」,爰至《百法明門論》則進一步補充「施設名言為業」,可見論師業已有相關的思考。

胡志強老師提醒在「實在論者」一詞的使用上,應小心界定與使用。在政大做交換的中國人民大學佛教與宗教學理論研究所碩士生李金承,則質疑世親透過心相續的因果理論框架建立有情造業感果與相續間連繫的關係問題,也進一步回頭反省犢子部在紛雜的業果結構中,建立補特伽羅作為輪迴主體的合理性。針對此,蔡老師以為:自他相續的之所以不同,其背後牽涉各有情間業力的相續、轉變、差別,故可假立有情的自、他區別,反之,若假立有某種「自性」──則作者與受者都無法動彈。

最後,揆諸佛教學派,無論是部派抑或大乘論師,都試圖在紛雜的業果網絡中,建立「輪迴-解脫」的「主體」,惟此間界線該如何拿捏方才契應「中道」,則聚訟紛紜,值得更多的討論與思索。